Projekte des Forschungscamps in den Faschingsferien vom 7.-11. März 2011

Hier finden Sie eine Übersicht über die Projekte, mit welchen sich die Schüler beim neunten Forschungscamp beschäftigt haben. Die Projektbeschreibungen wurden von den Schülern selbst angefertigt!

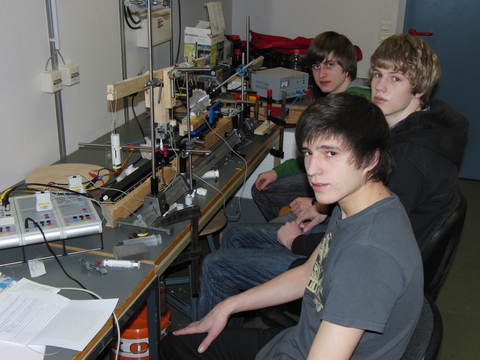

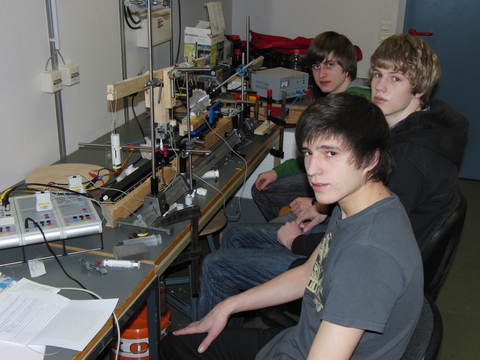

Vergleich verschiedener Bremsbeläge anhand einer hydraulischen Bremsanlage |

|

| David Kießling | Gymnasium Münchberg |

| Markus Dendl | Maximilian-von-Montgelas Gymnasium Vilsbiburg |

| Korbinian Hörndl | Maximilian-von-Montgelas Gymnasium Vilsbiburg |

In unserem Projekt haben wir ein Modell einer hydraulischen Scheibenbremse gebaut mit der wir einen Elektromotor gebremst haben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der Haftreibung der Kolben konnten wir mit Öl als hydraulische Flüssigkeit die Bremskraft, die benötigt wird um den Motor bis zum Stillstand zu bremsen, bei verschiedenen Bremsbelägen messen. Durch verschiedene Kolbendurchmesser und einen Bremshebel konnten wir verschiedene Übersetzungsverhältnisse erzeugen und somit einen Bremskraftverstärker realisieren.

|

|

SET! - Das wahrscheinlich mathematischste Kartenspiel der Welt |

|

| Kevin Höllring | Städt. Johannes-Scharrer-Gymnasium Nürnberg |

Fortsetzung des Projektes vom Forschungscamp im September und November 2010.

|

|

E-Paper |

|

| Dorian Herle | Katharinen-Gymnasium Ingolstadt |

E-car, E-book ... warum also nicht E-Paper?

In diesem Forschungscamp habe ich mich intensiv mit verschiedenen möglichen Bildschirmen für ein elektronisches Papier auseinandergesetzt, welches auf Ferrofluid und Magnetspänen basiert. Dies stellte sich jedoch als schwieriger heraus, als ursprünglich gedacht. Dank diesem Camp konnte ich meine Ideen teilweise überprüfen, verwerfen oder gar verbessern. Nach zahlreichen Diskussionen mit Betreuern, zahlreichen Versuchen mit unterschiedlichen Stoffen und Materialien und zahlreichen Skizzen, besaß ich am Ende der Woche drei konkrete theoretische Ansätze für ein E-Paper.

P.S. Vielen Dank vor allem an Frau Dr. Anton für ihre tatkräftige Unterstützung!!!

|

|

Optimierung von Polyactid und Verwendungsmöglichkeiten des Produkts |

|

| Marco Schönberger | Landgraf-Leuchtenberg-Gymnasium Grafenau |

Mein Ziel beim ESFZ war es grundsätzlich, ein bereits begonnenes ,,Jugend forscht"-Projekt mit dem Titel ,,Synthese und Optimierung von PLA" weiterzuentwickeln.

PLA ist die Abkürzung für Polylactic acid, zu Deutsch Polymilchsäure. Dies ist ein Polymer, den man relativ einfach synthetisieren kann, indem man Milchsäure zusammen mit einem Katalysator (Zinnoxid oder Zinnoctoat) erhitzt und etwa 45min-1h bei ca. 180° - 200°C hält. Dabei läuft auf molekularer Ebene eine Polykondensation der Milchsäuremoleküle ab, was vereinfacht bedeutet, dass sich die Milchsäuremoleküle zu Ketten verbinden - ein Kunststoff ist entstanden.

Dieser Kunststoff hat allerdings leider sehr unvorteilhafte physikalische Eigenschaften, so ist er z.B sehr spröde, wasserziehend und temperaturunbeständig. Die Idee beim Projekt war es, diese unvorteilhaften Eigenschaften durch Copolymere - also andere Moleküle, die sich in die Polylactid-Ketten mit einlagern können - zu verändern.

Dazu hatten wir bereits Citronensäure, Weinsäure, Salicylsäure und Gallussäure als mögliche Copolymere ausprobiert, was allerdings noch keine zufrieden stellenden Ergebnisse (nach wie vor spröde) lieferte.

Für das Camp hatte ich noch als mögliche Copolymere Bernsteinsäure, Mandelsäure und Äpfelsäure ins Auge gefasst und habe diese dann in verschiedenen Konzentrationen getestet, wobei Mandelsäure und Äpfelsäure mit einer Konzentration von 15% in Relation zur Milchsäure am vielversprechendsten schienen.

Man hatte also einen relativ brauchbaren Kunststoff hergestellt. Aber nun stellte sich noch die Frage: Wofür eigentlich brauchbar? Welche Anwendungsmöglichkeiten für das Produkt gibt es? Dazu habe ich mir noch mal die Eigenschaften des Stoffes vor Augen geführt: Es handelt sich um einen thermoplastischen Kunststoff, dieser wird bei Raumtemperatur relativ hart, aber teilweise recht spröde. Letztendlich brachte mich einer der Tutoren auf die Idee, man könne den Stoff ja als Kleber verwenden. Im Folgenden habe ich mir dann eine Gießform in Größe eines ,,normalen" Heißklebestiftes besorgt und mit den Proben mit Äpfel- und Mandelsäure Stäbe gegossen.

Anschließend habe ich ausprobiert, ob man diese Stäbe tatsächlich mit einer handelsüblichen Heißklebepistole verwenden kann und in der Tat hat dies recht gut funktioniert. Jetzt, da ich wusste, dass eine Anwendung als Heißkleber durchaus denkbar wäre, galt es noch, die Klebkraft der Proben zu testen. Dazu habe ich mir kleine Holzplättchen mit einem Häkchen besorgt, diese anschließend miteinander verklebt, aufgehängt und die Belastung kontinuierlich erhöht (mithilfe eines Flaschenzuges und einem Eimer, der mit Wasser befüllt wurde), wobei ich festgestellt habe, dass meine Proben (max. Belastung pro cm²: 15kg) im Vergleich zum ,,echten" Heißkleber (max. Belastung pro cm²: 25kg) gar keine so schlechte Klebkraft besitzen.

Im Folgenden (zu Hause) gilt es nun noch, andere Eigenschaften, die bei der Verwendung und Vermarktung der Stifte eine Rolle spielen könnten (wie z.B. Flammbarkeit, Beständigkeit gegenüber Sonneneinstrahlung, Wasser, ...).

|

|

Physik eines Geysirs |

|

| Silvan Englisch | Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium Lauf |

In dem Projekt die Physik eines Geysirs wird hauptsächlich das Prinzip eines Geysirs anhand eines Modellbaus erforscht. In der letzten Forschungswoche habe ich das Modell auf Energiezufuhr und Steigrohrhöhe mit Hilfe von mehreren Temperatursensoren und einem Drucksensor analysiert und darauf ausgewertet. Diese Woche ging es darum einen Aufbau zu wiederholen da die Auswertung ein paar Mängel aufgewiesen hat und der Versuch für die weitere Arbeit essenziell war. Es ging unteranderem darum einen neuen Blickwinkel auf Geysire und das Modell zu richten, der sich besser mit natürlichen Geysiren vergleichen lässten. Somit wurde die Zeit vor und nach Ausbrüchen bzw. nicht Ausbrüchen extrahiert und geplotet. Bei natürlichen Geysiren wie Old Faithful können diese werte ebenfalls mit kleinen und großen Ausbrüchen verglichen werden.

(Anmerkung ESFZ: Fortsetzung des Projektes von September 2010 und mehreren Wochenendterminen)

|

|

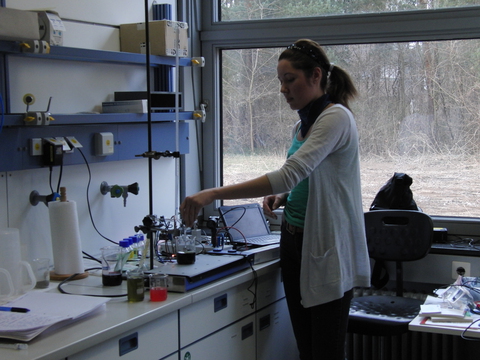

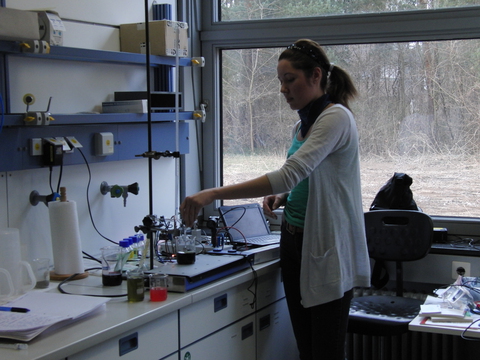

Isolation von Anthocyanidinen und Untersuchung ihrer Verwendungsmöglichkeiten |

|

| Antonia Werner | Regiomontanus-Gymnasium Haßfurt |

Zunächst einmal wurden die zu bearbeitenden Früchte bzw. abgewandelte Formen (Holundersirup oder eingemachte Sauerkirschen) bereitgestellt und es wurde aufgelistet, in welcher Reihenfolge das Material bearbeitet wird. Beim Isolieren von Anthocyanen, der glycosidischen Verbindung des Anthocyans neben den Anthocyaniden, geht es darum, für jede Frucht geeignete Verfahren zu finden. Die meisten Anthocyane sind in roten Früchten enthalten, dabei fällt vorallendingen die Aubergine mit ihrem hohen Gehalt auf. Die Haut der Aubergine wurde mithilfe einer Destillierapparatur unter Einwirkung von Ethanol auf ihre Anthocyane gelöst. Dabei erhielt man ein dunkles Gemisch. Nach dem selben Schema wurde auch mit den roten Weintrauben verfahren. Bei den Wildheidelbeeren im Glas wurde zuerst einmal die Einlageflüssigkeit abgetropft und die Beeren wurden in einen Mixer getan und anschließend filtriert. Auch die Himbeeren wurden püriert und dann wurde das Filtrat vermessen und in 2 gleich große Portionen aufgeteilt. Das passierte deswegen, weil zwei Methoden angewendet wurden (mit jeweils unterschiedlichen Chemikalien zur Lösung).

Eigentlich wollte ich die Anthocyanide (also die zuckerfreie Anthocyan-Variante) isolieren, jedoch lag das Wissen für eine Zuckertrennung nicht vor, sodass sich mein Projekt auf die Wirkung von Anthocyane beschränkt hat.

Die Anthocyangemische wurden dann auf ihre Verwendungsmöglichkeiten als Indikatoren getestet. Ein signifikantes Ergebnis wäre der Farbumschlag des Auberginenextraktes in Verbindung mit Salzsäure: Nur wenige Tropfen genügten, um einen Umschlag von ursprünglich grün zu rot herbeizuführen. Daraus lässt sich schließen, dass Anthocyane in Auberginen gute Säureindikatoren sind. Ansonsten verharrten fast alle anderen roten Extrakte in ihrer Ausgangsfarbe, einige wurden noch heller, wobei keine Verwendungsmöglichkeit als Indikatoren festzustellen war. Zur genauen Bestimmung des pH-Wertes in Abhängigkeit zur Farbe wurde ein Laser installiert, um durch Lichtabsorption genauer feststellen zu können, wann denn nun dieser Farbwechsel stattfinden soll. Diese Methode funktionierte leider nicht, da der Laser trotzdem nicht linear verlief und teilweise abgelenkt wurde.

Zuletzt wurde die Methode hinzugezogen, bei der man durch Elektroden den pH-Wert durch einen CASSY-Display ablesen konnte und durch eine Bürette lief entweder Salzsäure oder Natronlauge in das zu untersuchende Extrakt. Durch den Graphenverlauf am PC konnte man dann letztendlich den pH-Wert ermitteln.

|

|

iProtect |

|

| Rainer Leithel | Pfleiderer AG / wodego GmbH |

| Alexander Schmidt | Pfleiderer AG / wodego GmbH |

Beschreibung folgt!

|

|

(Arbeitstitel:) Zitteraal |

|

| Jan-Luca Sauerwein | Luitpold Gymnasium München |

Beschreibung folgt!

|

|

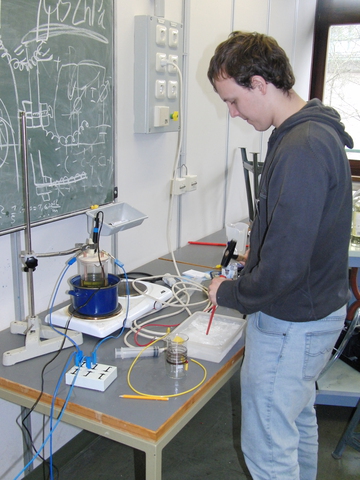

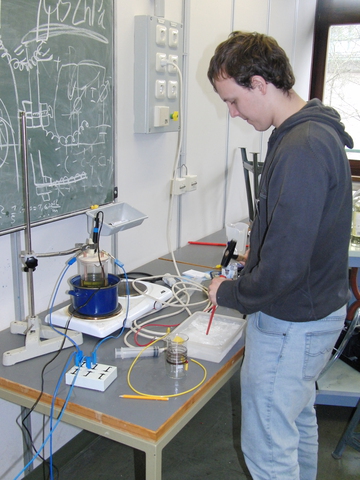

"Widerstandsfritöse" oder wie die Temperatur den elektrischen Widerstand beeinflusst |

|

| Maximilian Rager | Platen-Gymnasium Ansbach |

Es wurden Drähte und Widerstände an Elektroden befestigt und ein ein mit Öl gefülltes Laborglas getaucht. Dieses Becherglas wurde erhitzt bzw. mit Eis abgekühlt. Währenddessen wurden Temperatur und der Strom I mit Cassy gemessen und mit einem Tabellenkalkulationsprogramm wurden die erhobenen Daten ausgewertet.

Es zeigte sich, dass Kupfer bei höherer Temperatur schlechter leitet, wohingegen Konstantan keine Änderung aufwies und Kohlewiderstände ihren Widerstand bei höherer Temperatur absenken.

Nach weiteren Datenerhebungen ist das Ziel die Erstellung eines Programms, das durch Datenvergleiche und Interpolation Strom, Spannung, Temp., Oberfläche und Material errechnet.

|

|

|

|

zuletzt aktualisiert am 30.03.2011 von Webmaster

|

|